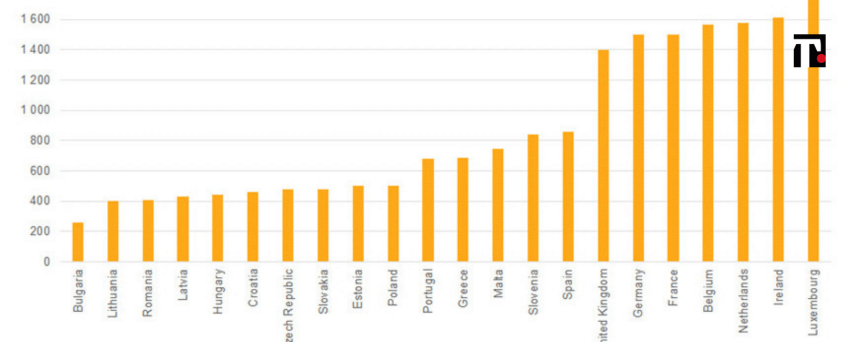

Tutto è iniziato quando l’Unione europea, lo scorso ottobre, ha pubblicato una direttiva per invitare i paesi ad adottare dei livelli minimi di retribuzione, tutelando almeno il 70% dei lavoratori con “accordi di primo livello”. Attenzione: “spingere”, non costringere. Tanto è bastato a ridare vita al dibattito sul salario minimo anche in Italia. Storicamente, dal punto di vista salariale, l’Ue è divisa in due gruppi: il primo prevede un regime universale, applicabile a tutti i lavoratori e diffuso in 22 Paesi su 28; il secondo è invece settoriale e basato sui contratti collettivi. Quest’ultimo tipo comprende l’Italia, l’Austria e la compagine scandinava dell’Unione (Danimarca, Finlandia e Svezia).

Una proposta rivoluzionaria, insomma, che sta ricevendo sostegno da più parti. La scorsa settimana ha avuto quello del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, che è intervenuto in un’audizione al Senato con parole piuttosto chiare al riguardo: “Fissando il salario minimo a 8 euro l’ora al netto della tredicesima e del Tfr, ci sarebbe un maggiore reddito disponibile per i lavoratori (saldo tra maggiore retribuzione e maggiori imposte e contributi) di circa 3,3 miliardi”. Quanto al peso sulle imprese, circa 6 miliardi di costi supplementari, il 75% verrebbe trasferito sui consumatori, “con un effetto redistributivo a favore dei lavoratori a basso salario”. La decisione, inoltre, non ridurrebbe l’occupazione, così come non è accaduto in Germania quando hanno introdotto una misura simile.

Il caso tedesco è tra i più interessanti se si vuole capire l’effetto di una decisione simile. Secondo un report del 2019 dell’INAPP, infatti, “prima dell’introduzione del salario minimo, avvenuta nel 2015, il 40% dei lavoratori subordinati in Germania non era coperto da contrattazione collettiva e quindi da alcuna politica di salario minimo. Nel gennaio 2015 il salario minimo è stato fissato a 8,5 € l’ora (corrispondenti, per il tempo pieno, a 1.440€ mensili), con l’obiettivo di rivederlo ogni due anni. Nel 2018 è stato portato a 8,84€ all’ora (1.498€ /mese), mentre nel 2019 a 9,19€ l’ora. Nel 2020 si prevede di incrementarlo a 9,35 €. Il livello è stato fissato considerando il 48% del salario mediano del lavoro a tempo pieno.”

Ci sono poi gli effetti sociali e culturali di un cambiamento di queste proporzioni, su cui Tridico si è soffermato, citando alcuni studi: “L’aumento di un dollaro del salario minimo aumenta del 10% la probabilità di un bambino di essere in uno stato di salute eccellente e diminuisce del 25-40% la probabilità di assentarsi da scuola per problemi di salute”. Certo, la strada è in salita ma con il Recovery Fund tutto sembra possibile – crisi di governo permettendo, ovviamente.